科學家發現世界上第一塊恐龍腦化石

已發表: 2016-10-302004 年一個漆黑的冬夜,Jamie Hiscocks 在他位於英國蘇塞克斯的家附近的海灘上發現了一塊形狀奇特的石頭。 “我可以在我的手電筒中看到物體表面的結構化細節,”從事化石獵人行業的 Hiscocks 在一封電子郵件中告訴我。 “我立刻就知道這不是普通的鵝卵石。”

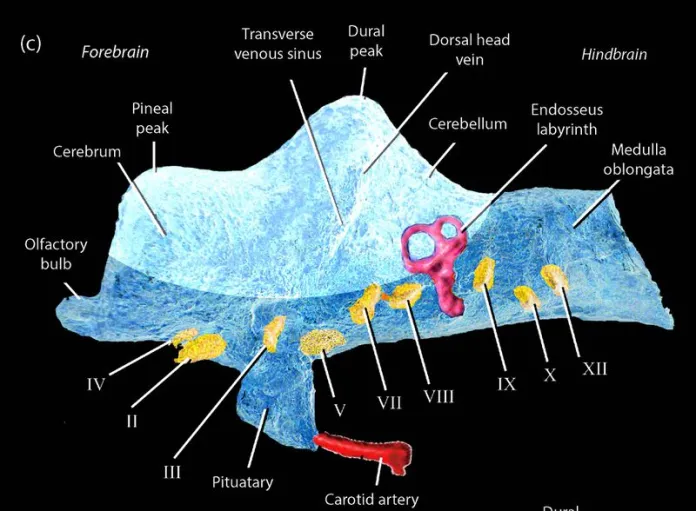

Hiscocks 將標本展示給牛津大學的頂級古生物學家 Martin Brasier。 布雷澤將其鑑定為恐龍內鑄物——一種當沉積物填滿動物頭骨內部時形成的化石——屬於禽龍,一種生活在白堊紀的恐龍。

但這不是您的標準內播。 一方面,它並不順利。 “它看起來有點波紋; 有隆起和凹槽,” Brasier 的前學生 Alexander Liu 告訴我。 (Brasier 於 2014 年死於車禍。)

這讓研究人員興奮不已。 更仔細的分析揭示了幾毫米厚的結構層,看起來像血管。 還有腦膜的痕跡,即保護大腦的堅韌外層,以礦物質形式保存。

大腦通常在死後很快分解。 如此之快,以至於從未從生活在陸地上的脊椎動物身上發現任何一塊大腦化石。

正如劉和合著者在今天出版的倫敦地質學會特別出版物中所描述的那樣,這使得這是有史以來發現的第一個恐龍腦化石。

這一發現——這是 Brasier 和其他人多年來緩慢追求的一個副項目——為古生物學家提供了一些希望,有一天古生物學家可以解開恐龍智慧的奧秘。 但也許更值得注意的是,這塊大腦甚至在一開始就變成了化石。

軟組織很少會變成化石

以前沒有人發現恐龍大腦化石的原因有幾個。

一方面,恐龍生活在很久很久以前。 幾乎所有的人都徹底滅亡了; 他們的身體和骨頭都腐爛了,沒有留下任何痕跡。

一小部分人在偶然的情況下設法死去,這使得他們的組織和骨骼在岩石中變成了化石。 在這些罕見的有機組織變成化石的情況下,礦物質會進來代替組織。 但是像大腦這樣的軟組織分解得特別快——使其成為最不可能被保存的組織。

那麼,是什麼讓這個特殊的大腦避開了原本會吞噬它的微生物呢? Liu、Brasier 和同事必須成為法醫調查員才能弄清楚這一點。

這是他們拼湊的故事。

它開始於大約 1.33 億年前的白堊紀時期,當時地球是一個陌生得多的地方。 天氣要暖和得多,兩極幾乎沒有冰,我們今天居住的土地大約有三分之一被水覆蓋。 大陸才剛剛開始彼此分離。

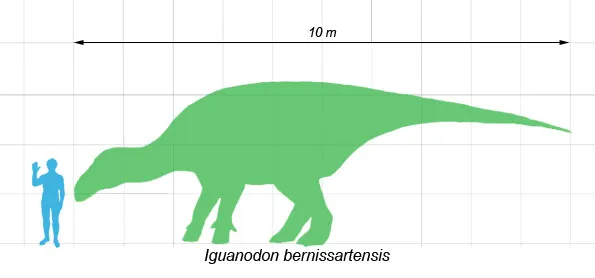

在這個陌生的世界——確切地說是在史前的英國——漫游著一種恐龍,這種恐龍看起來像一頭巨大的(30 英尺長,7 英尺高)爬行動物馬,尾巴和脊背上有一個尖峰。

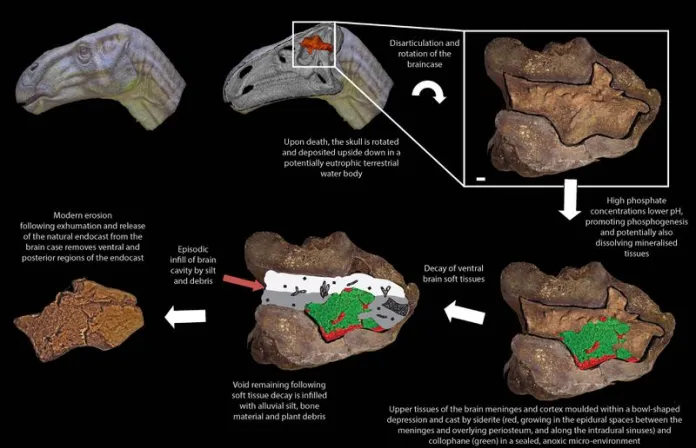

當這只禽龍死亡時,它的大腦發生了幾件偶然的事情,變成了化石。

1)當這種動物死亡時,它可能頭朝下掉入水中,頭骨倒置。 這限制了暴露在空氣中。 (大腦在有氧的情況下會迅速分解。)

2)頭骨保持完整,所以當一小部分大腦開始分解時,它吸收的化學物質留在腦殼內。 這種分解“釋放了營養物質和酶,富含鐵和磷酸鹽,”劉解釋說。

3)這些營養物質和酶基本上醃製了大腦的另一部分,保留了它。 這些營養素和酶還含有正確的化學物質,可以開始礦化過程。

4)劉解釋說,也許在幾天之內,保存下來的部分——只有幾毫米厚,緊貼頭骨的部分——開始被磷酸鹽和碳酸鹽礦物取代。 化學反應使礦物質能夠轉化有機材料,模仿它們的結構。

隨著時間的推移,那個化石大腦與身體的其他部分分離。 它被潮汐和風暴攜帶,並在英國的潮汐池中找到了家。 (英國海岸線及其裸露的沉積岩是化石獵人的最愛。)2004 年,當一場冬季風暴發現之前被淹沒的海灘時,幸運的是像 Hiscocks 這樣的專業人士路過。 “作為一個如此脆弱的東西,下一場風暴可能會摧毀它,”希斯科克斯說。

科學家們發現了血管,這表明這確實是大腦的一部分

多年來,這塊化石一直是 Brasier 的一個副項目(他通常研究更古老的化石,更接近地球上生命的起源)。 劉說,大部分研究都是由他的學生完成的,他們也參與了其他項目。 所以他們花了很長時間才證實了他們的預感。

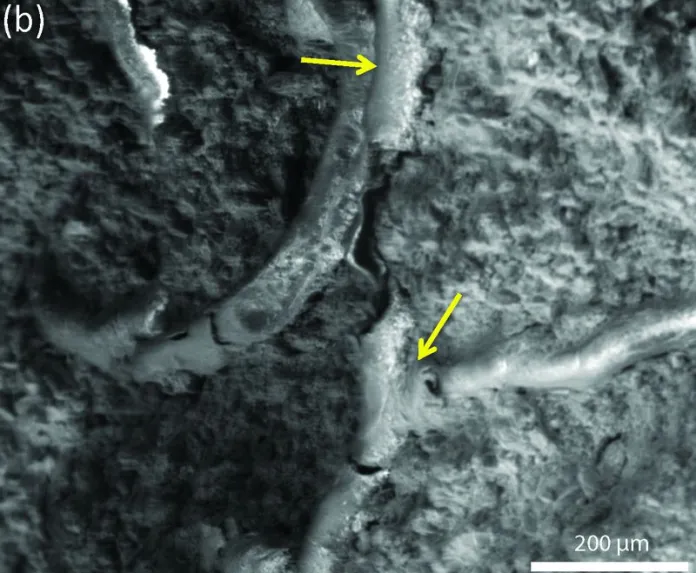

“我們得到的數據中最有說服力的是血管,”劉說。 “他們是無可爭議的; 他們不可能是別的東西。 它們具有正確的直徑,以正確的方式分支,它們是中空的,並且位於正確的位置。”

您可以在電子顯微鏡圖像上清楚地看到血管。 在這裡,箭頭指向血管是空心的證據。

在這裡,您可以像任何普通毛細管一樣看到血管分支。

血管如此清晰使科學家們確信他們也看到了腦膜。 劉說,也有一些皮質(灰質)組織化石的證據,但他們沒有那麼自信。

據劉說,該論文幾乎準備好在 2010 年發表,但 Brasier 推遲了。 他希望 Hiscocks 保證這塊化石最終會進入博物館,供所有人研究和觀看。 當化石在博物館中時,它允許其他人復制研究結果。 尚未確定化石最終的確切機構。

化石能告訴我們有關恐龍智力的任何信息嗎?

在許多方面,這一發現實際上並沒有告訴我們太多關於恐龍的信息。

“我們當然知道恐龍有大腦,”劍橋古生物學家、該論文的合著者大衛諾曼說。 他說,這篇論文更像是一個概念證明:像大腦一樣柔軟和粘糊糊的組織在適當的環境下可以變成化石。

劉說,這應該會激發化石策展人回顧他們的收藏。 “現在我們知道這些軟組織可以保存下來,”他說,“人們可以回到博物館收藏品中尋找它們,重新檢查它們,看看它是否更常見。”

更多的恐龍大腦標本可以幫助解開關於恐龍智力的一個大謎團:它們的大腦更像現代爬行動物還是更像現代鳥類?

在現代爬行動物中,大腦通常不會佔據頭骨中的所有空間。 它比頭骨小得多,由填充它的組織支撐。 然而,在鳥類中,大腦通常確實佔據了大部分頭骨。

更像鳥的大腦表明恐龍比典型的爬行動物更聰明。

這個禽龍大腦有一些證據表明它確實佔據了大部分頭骨,但尚無定論。 因為動物可能倒掛著死去,腦組織可能已經在頭骨的頂部展開。 “你不能說這是恐龍大腦比我們想像的要大的證據,”諾曼說。 至少,劉說,大腦的大小表明禽龍至少和現代鱷魚一樣聰明(不是動物王國中最聰明的,但足夠狡猾的獵人)。

諾曼、劉和他們的同事在前進之後的首要問題不是“恐龍有多聰明?” 它比那大得多。 “它正在揭開地球的歷史,”諾曼說。 這些動物生活在一個與我們今天生活的星球大不相同的星球上。 他們的生物學、生理學是什麼讓他們茁壯成長? “問題幾乎是無止境的,”他說。 而這個化石只是激發了更多的火花。

資料來源:劍橋大學、大學先驅報和其他媒體的