Ученый нашел первую в мире окаменелость мозга динозавра

Опубликовано: 2016-10-30Темной зимней ночью 2004 года Джейми Хискокс заметил камень странной формы на пляже возле своего дома в Сассексе, Англия. «Я мог видеть в свете факела структурированные детали на поверхности объекта», — сказал мне по электронной почте Хискокс, охотник за окаменелостями. «Я сразу понял, что это не обычный камешек».

Хискокс показал образец Мартину Бразиеру, ведущему палеобиологу Оксфордского университета. Брайзер идентифицировал его как эндокаст динозавра — окаменелость, которая образуется, когда осадок заполняет внутреннюю часть черепа животного — принадлежащий игуанодону, динозавру, жившему в меловой период.

Но это был не стандартный эндокаст. С одной стороны, это было не гладко. «Он выглядел немного гофрированным; там были гребни и канавки», — сказал мне Александр Лю, бывший ученик Бразиера. (Брасье погиб в автокатастрофе в 2014 году.)

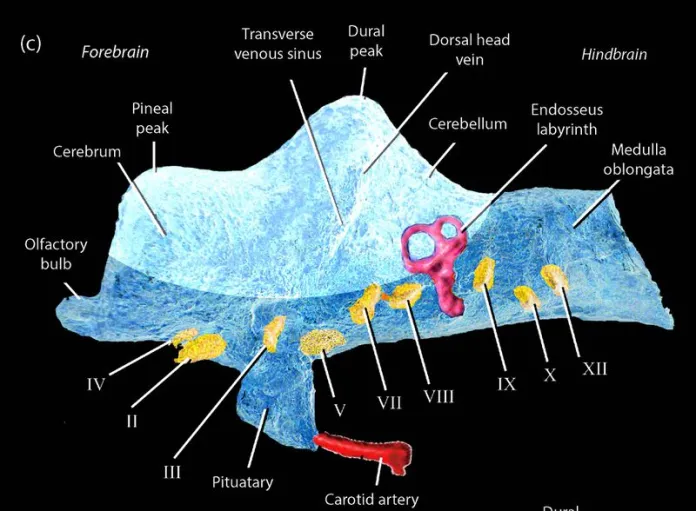

Это взволновало исследователей. Более тщательный анализ выявил слой структур толщиной в несколько миллиметров, похожих на кровеносные сосуды. Были также следы мозговых оболочек, прочного внешнего слоя, защищающего мозг, сохранившегося в минеральной форме.

Мозги обычно очень быстро разлагаются после смерти. Так быстро, что ни один фрагмент окаменелого мозга никогда не был обнаружен у позвоночных, живущих на суше.

Это сделало это самой первой окаменелостью мозга динозавра, когда-либо найденной, как описывают Лю и соавторы в специальной публикации Лондонского геологического общества , опубликованной сегодня.

Открытие, которое было побочным проектом Брейзера и других, над которым медленно работали в течение многих лет, дает некоторую надежду на то, что однажды палеобиолог сможет разгадать тайну разума динозавров. Но, возможно, еще более примечательно то, что этот кусок мозга изначально был окаменевшим.

Мягкие ткани редко окаменевают

Есть несколько причин, по которым никто никогда раньше не обнаруживал окаменелый мозг динозавра.

Во-первых, динозавры жили очень-очень давно. Почти все они погибли полностью; их тела и кости разложились, не оставив следов.

Небольшой части удалось погибнуть при стечении обстоятельств, позволивших их тканям и костям окаменеть в скале. В тех редких случаях, когда органическая ткань окаменевает, на ее место приходят минералы. Но мягкие ткани, такие как мозг, разрушаются особенно быстро, что делает их наименее вероятными для сохранения.

Так что же могло позволить этому конкретному мозгу избежать микробов, которые в противном случае поглотили бы его? Лю, Бразье и их коллегам пришлось стать судебными следователями, чтобы разобраться в этом.

Вот история, которую они собрали вместе.

Это началось около 133 миллионов лет назад, в меловой период, когда Земля была гораздо более странным местом. Было намного теплее, на полюсах было очень мало льда, и около трети суши, на которой мы сегодня живем, было покрыто водой. Континенты только начали дрейфовать друг от друга.

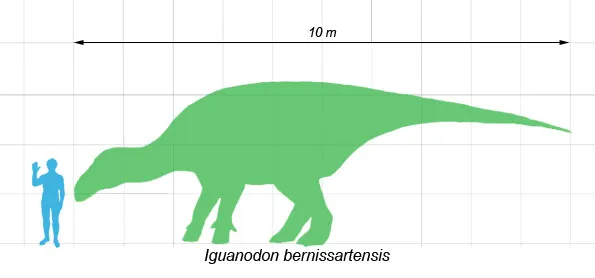

В этом странном мире — если быть точным, в доисторической Британии — бродил вид динозавра, который выглядел как огромная (30 футов в длину и 7 футов в высоту) лошадь-рептилия с хвостом и остроконечным гребнем вдоль спины.

Когда этот игуанодон умер, его мозг превратился в окаменелость по счастливой случайности.

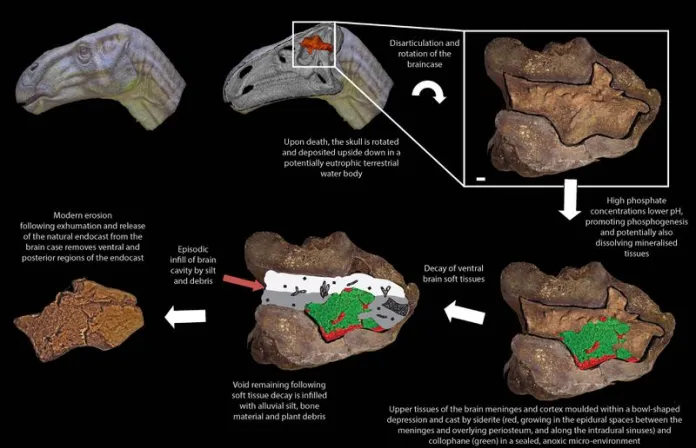

1) Когда это животное умерло, оно, вероятно, упало головой в воду, где его череп перевернулся. Это ограничило воздействие воздуха. (Мозг быстро разлагается в присутствии кислорода.)

2) Череп остался неповрежденным, поэтому, когда небольшая часть мозга начала разлагаться, химические вещества, которые она высосала, остались в мозговой оболочке. Это разложение «высвободило питательные вещества и ферменты, богатые такими веществами, как железо и фосфат», — объяснил Лю.

3) Эти питательные вещества и ферменты, по сути, замариновали другую часть мозга, сохранив ее. Эти питательные вещества и ферменты также содержали нужные химические вещества, чтобы начать процесс минерализации.

4) Возможно, в течение нескольких дней, объяснил Лю, сохранившаяся часть — участок толщиной всего в несколько миллиметров, который был прижат к черепу — начал замещаться фосфатными и карбонатными минералами. Химическая реакция позволила минералам преобразовать органический материал, имитируя его структуру.

Со временем этот окаменелый мозг отделился от остального тела. Он был перенесен приливами и штормами и нашел дом в приливном бассейне в Великобритании. (Британская береговая линия с обнаженными осадочными породами является излюбленным местом охотников за ископаемыми.) Когда в 2004 году зимний шторм обнажил ранее затопленный участок пляжа, повезло, что мимо проходил такой профессионал, как Хискокс. «Поскольку это такая хрупкая вещь, следующий шторм мог ее разрушить», — сказал Хискокс.

Ученые обнаружили кровеносные сосуды, явный признак того, что это действительно часть мозга.

В течение многих лет эта окаменелость была побочным проектом Бразиера (который обычно изучал гораздо более старые окаменелости, более близкие к зарождению жизни на Земле). По словам Лю, большая часть исследований проводилась его учениками, которые также участвовали в других проектах. Так что потребовалось много времени, чтобы подтвердить свою догадку.

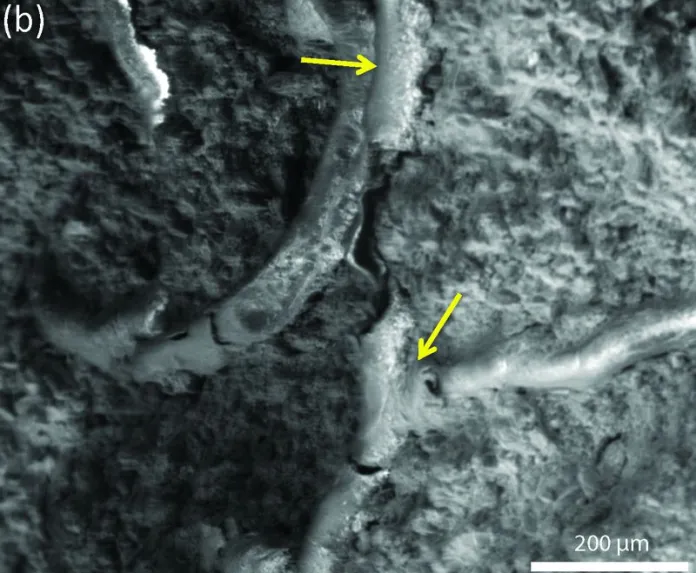

«Самое убедительное в данных, которые у нас есть, — это кровеносные сосуды, — сказал Лю. «Они неопровержимы; они не могут быть ничем другим. У них правильный диаметр, они правильно разветвляются, они полые и находятся в правильных местах».

На электронно-микроскопических изображениях хорошо видны сосуды. Здесь стрелки указывают на то, что сосуды были полыми.

А здесь видно, как разветвляются сосуды, как в обычном капилляре.

То, что кровеносные сосуды настолько четкие, вселяет в ученых уверенность, что они также видели мозговые оболочки. Лю говорит, что есть некоторые свидетельства окаменелости кортикальной (серого вещества) ткани, но они не так уверены.

По словам Лю, газета была почти готова к публикации в 2010 году, но Брейзер воздержался. Он хотел, чтобы Хискокс гарантировал, что ископаемое в конечном итоге окажется в музее, где все смогут его изучить и увидеть. Когда ископаемое находится в музее, это позволяет другим повторить результаты исследования. Точное учреждение, в котором окажется ископаемое, еще не определено.

Может ли окаменелость рассказать нам что-нибудь об интеллекте динозавров?

Во многих отношениях открытие на самом деле мало что говорит нам о динозаврах.

«Конечно, мы знали, что у динозавров был мозг», — сказал Дэвид Норман, палеонтолог из Кембриджа и соавтор статьи. Эта статья, по его словам, является скорее доказательством концепции: такие мягкие и гибкие ткани, как мозг, могут при определенных обстоятельствах окаменеть.

По словам Лю, это должно вдохновить кураторов окаменелостей оглянуться на свои коллекции. «Теперь, когда мы знаем, что эти мягкие ткани можно сохранить, — сказал он, — люди могут вернуться в музейные коллекции и поискать их, пересмотреть, посмотреть, встречается ли это чаще».

Дополнительные образцы мозга динозавров могут помочь решить большую загадку интеллекта динозавров: был ли их мозг больше похож на мозг современных рептилий или на современных птиц?

У современных рептилий мозг обычно не занимает все пространство черепа. Он намного меньше черепа и поддерживается тканью, которая его покрывает. Однако у птиц мозг обычно занимает большую часть черепа.

Мозг, более похожий на птичий, предполагает, что динозавры были более разумными, чем типичные рептилии.

Есть некоторые доказательства того, что мозг этого игуанодона действительно занимал большую часть черепа, но это неубедительно. Поскольку животное, вероятно, умерло вниз головой, мозговая ткань могла распространиться на крышу черепа. « Нельзя сказать, что это доказательство того, что мозг динозавров больше, чем мы думали, — сказал Норман. По крайней мере, говорит Лю, размер мозга указывает на то, что игуанодоны были, по крайней мере, такими же умными, как современные крокодилы (не самые умные в животном мире, но достаточно хитрые охотники).

Главный вопрос, который Норман, Лю и их коллеги задают после того, как они продвигаются вперед, заключается не в том, «насколько умными были динозавры?» Это намного больше, чем это. «Это распутывание истории Земли, — сказал Норман. Эти животные жили на планете, которая сильно отличалась от той, на которой мы живем сегодня. Что такого было в их биологии, в их физиологии, что позволяло им процветать? «Вопросы почти бесконечны», — сказал он. И это ископаемое только разжигает их больше.

Источник: Кембриджский университет, University Herald и другие СМИ.